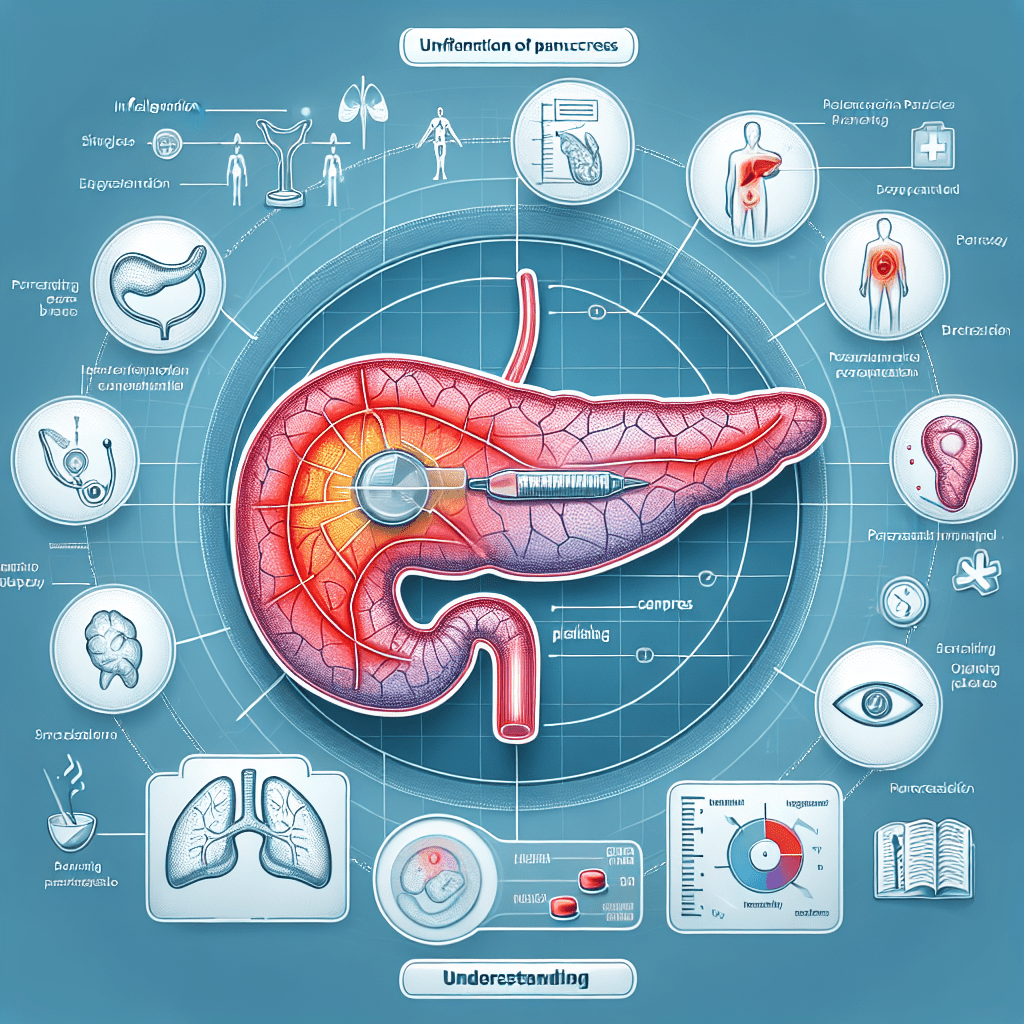

Qu’est-ce que la Pancréatite ?

La pancréatite correspond à une inflammation du pancréas, un organe essentiel au bon fonctionnement du corps. Le pancréas remplit deux fonctions principales : la production d’enzymes digestives, qui aident à la décomposition des aliments dans l’intestin grêle, et la sécrétion d’hormones, comme l’insuline et le glucagon, qui régulent la glycémie. Lors d’une pancréatite, ces enzymes digestives commencent à attaquer le pancréas lui-même, provoquant douleur et dommages.

Les médecins distinguent principalement deux formes de pancréatite : la pancréatite aiguë et la pancréatite chronique. La pancréatite aiguë apparaît soudainement et dure généralement quelques jours ; elle peut être légère ou menacer le pronostic vital. La pancréatite chronique, elle, se développe sur de nombreuses années, entraînant des dommages permanents et une perte progressive de la fonction pancréatique.

Causes et Facteurs de Risque de la Pancréatite

Plusieurs facteurs peuvent entraîner une pancréatite, avec les calculs biliaires et l’abus d’alcool comme causes les plus fréquentes. Les calculs biliaires bloquent le canal biliaire, empêchant les enzymes pancréatiques de s’écouler normalement, ce qui provoque leur activation prématurée et l’inflammation du pancréas. La consommation excessive d’alcool peut également induire une pancréatite, bien que le mécanisme exact reste complexe et sujet à recherche.

D’autres causes et facteurs de risque incluent :

- Taux élevés de triglycérides : Des niveaux très élevés de graisses dans le sang peuvent endommager le pancréas.

- Certains médicaments : Quelques traitements peuvent, dans de rares cas, provoquer une inflammation pancréatique.

- Traumatismes abdominaux ou chirurgie : Une blessure directe au pancréas ou une intervention chirurgicale à proximité représente un risque.

- Infections : Certains virus, comme les oreillons, peuvent affecter le pancréas.

- Causes génétiques : Certaines mutations génétiques prédisposent à la pancréatite, notamment la fibrose kystique.

- Cancer du pancréas : Une tumeur peut bloquer les canaux et provoquer une inflammation.

- Maladies auto-immunes : Des affections comme le lupus peuvent entraîner une pancréatite auto-immune.

- Anomalies structurelles : Des défauts dans les canaux pancréatiques ou biliaires peuvent causer des obstructions.

Dans certains cas, aucune cause spécifique n’est identifiée ; les médecins parlent alors de pancréatite idiopathique.

Symptômes et Signes de la Pancréatite

Les symptômes de la pancréatite varient en fonction de sa forme, aiguë ou chronique. Les signes d’une pancréatite aiguë apparaissent soudainement et peuvent progresser rapidement :

- Douleur abdominale supérieure intense : Cette douleur irradie souvent dans le dos et s’aggrave après les repas.

- Nausées et vomissements : Ils accompagnent fréquemment la douleur.

- Sensibilité de l’abdomen au toucher.

- Fièvre.

- Pouls rapide.

- Diarrhée.

- Ictère (jaunisse) : la peau et les yeux prennent une teinte jaunâtre, surtout si un calcul biliaire bloque le canal.

La pancréatite chronique présente des symptômes différents, souvent plus insidieux :

- Douleur abdominale persistante.

- Perte de poids involontaire : Le pancréas n’ayant plus toutes ses fonctions, la digestion des graisses et des nutriments est compromise.

- Selles graisseuses et malodorantes (stéatorrhée) : Le corps n’absorbe pas correctement les graisses.

- Diabète : Les cellules produisant l’insuline peuvent se détruire en cas de dommages prolongés.

Consultez un médecin immédiatement si vous ressentez une douleur abdominale intense et persistante pour éviter des complications graves.

Diagnostic : Comment détecte-t-on la Pancréatite ?

Le diagnostic de la pancréatite implique une combinaison d’examens cliniques, de tests sanguins et d’imagerie. Lors de la consultation, le médecin posera des questions sur vos symptômes et vos antécédents médicaux.

Les tests sanguins jouent un rôle crucial. Ils mesurent les niveaux d’enzymes pancréatiques, comme l’amylase et la lipase. Des niveaux significativement élevés de ces enzymes indiquent généralement une inflammation du pancréas.

Les techniques d’imagerie aident à visualiser le pancréas et à identifier la cause de l’inflammation :

- Échographie abdominale : Elle détecte les calculs biliaires et observe d’éventuelles dilatations des canaux biliaires.

- Tomodensitométrie (TDM) : Elle fournit des images détaillées du pancréas, recherchant l’étendue de l’inflammation, la présence de nécrose (tissu mort), ou des kystes.

- Imagerie par résonance magnétique (IRM) et cholangiopancréatographie par résonance magnétique (CPRM) : Ces examens offrent une meilleure résolution pour les tissus mous et les canaux biliaires et pancréatiques, détectant des obstructions subtiles ou des malformations.

- Échographie endoscopique (EE) : Cette procédure permet une vision très rapprochée du pancréas et des canaux, particulièrement utile pour identifier des calculs biliaires très petits ou des tumeurs.

- Cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) : Dans certains cas, les médecins l’utilisent pour diagnostiquer et traiter en même temps, par exemple en retirant des calculs ou en posant une endoprothèse.

Un diagnostic précis guide le traitement approprié et minimise le risque de complications.

Traitements et Prise en Charge de la Pancréatite

Les traitements de la pancréatite visent à soulager la douleur, à gérer les complications et à traiter la cause sous-jacente. La prise en charge diffère légèrement entre la pancréatite aiguë et chronique.

Pour la pancréatite aiguë, le traitement implique généralement une hospitalisation :

- Jeûne initial : Afin de laisser le pancréas au repos, les patients ne mangent ni ne boivent pendant un certain temps. Les médecins peuvent administering des nutriments par intraveineuse.

- Hydratation intraveineuse : Une hydratation adéquate s’avère cruciale pour soutenir les fonctions corporelles et prévenir la déshydratation.

- Gestion de la douleur : Des analgésiques sont administrés pour contrôler la douleur intense.

- Traitement de la cause : Si les calculs biliaires causent la pancréatite, une chirurgie ou une procédure endoscopique pour les retirer pourra être nécessaire. Les médecins pourront aussi prescrire un traitement pour réduire les triglycérides.

La prise en charge de la pancréatite chronique se concentre sur la gestion à long terme des symptômes et la prévention des poussées :

- Régime alimentaire : Un régime pauvre en graisses, riche en protéines et en glucides complexes aide à la digestion.

- Enzymes pancréatiques de remplacement : Les médecins prescrivent des suppléments d’enzymes pour aider à la digestion des aliments.

- Gestion de la douleur chronique : Cela peut inclure des médicaments oraux, des blocs nerveux ou, dans des cas extrêmes, une chirurgie.

- Gestion du diabète : Si la pancréatite a conduit au diabète, un traitement par insuline ou d’autres médicaments hypoglycémiants sera nécessaire.

- Arrêt de l’alcool et du tabac : Ces habitudes aggravent la maladie de manière significative.

- Chirurgie : Dans certains cas, une intervention chirurgicale est nécessaire pour drainer un kyste, retirer une partie endommagée du pancréas ou débloquer un canal.

Une bonne observance du traitement et des ajustements du mode de vie contribuent à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de pancréatite.

Avancées Scientifiques Récentes en matière de Pancréatite (Juin 2025)

La recherche sur la pancréatite reste très active. Bien qu’aucune avancée majeure ayant transformé la pratique clinique n’ait été spécifiquement publiée au premier semestre 2025, les efforts se concentrent actuellement sur plusieurs domaines prometteurs.

Les études continuent d’explorer les mécanismes génétiques sous-jacents à la pancréatite, en particulier pour les formes héréditaires et idiopathiques. Les chercheurs cherchent à identifier de nouveaux biomarqueurs pour une détection plus précoce et une meilleure stratification du risque. Les avancées en imagerie, notamment grâce à l’intelligence artificielle, permettent une analyse plus fine des images pancréatiques, améliorant potentiellement la capacité à prédire la sévérité de l’inflammation.

Par ailleurs, de nouvelles approches thérapeutiques ciblent la fibrose pancréatique et la douleur chronique associées à la pancréatite. Des essais cliniques investiguent des molécules agissant sur les voies inflammatoires spécifiques, dans l’espoir de développer des traitements plus efficaces et moins invasifs pour les patients souffrant de la forme chronique de la maladie.

Prévention : Est-il possible de réduire le risque de Pancréatite ?

Oui, des mesures préventives efficaces existent pour réduire le risque de développer une pancréatite, surtout pour les formes courantes liées aux calculs biliaires et à l’alcool. Adopter un mode de vie sain représente la pierre angulaire de la prévention.

- Modération ou abstinence d’alcool : Limiter ou arrêter complètement la consommation d’alcool réduit considérablement le risque, en particulier pour la pancréatite alcoolique.

- Maintien d’un poids sain : L’obésité augmente le risque de calculs biliaires, qui peuvent à leur tour provoquer une pancréatite.

- Alimentation équilibrée : Privilégiez un régime riche en fruits, légumes et grains entiers, et faible en graisses saturées. Cela aide à prévenir les calculs biliaires et les niveaux élevés de triglycérides.

- Contrôle du cholestérol et des triglycérides : Des tests sanguins réguliers permettent de surveiller ces niveaux. Les médecins peuvent prescrire des médicaments ou recommander des changements de mode de vie si les niveaux sont trop élevés.

- Gestion des calculs biliaires : Si vous savez que vous avez des calculs biliaires, discutez avec votre médecin des options de traitement pour éviter qu’ils n’entraînent une pancréatite.

- Arrêt du tabac : Le tabagisme représente un facteur de risque indépendant pour la pancréatite aiguë et chronique.

Discutez avec votre professionnel de santé des stratégies de prévention les plus adaptées à votre situation individuelle.

Vivre avec la Pancréatite

Vivre avec la pancréatite, en particulier la forme chronique, demande une gestion proactive et un ajustement du mode de vie. Une équipe pluridisciplinaire, comprenant gastro-entérologues, diététiciens et spécialistes de la douleur, peut offrir un soutien précieux. Les patients apprennent à reconnaître les signes d’une poussée et à gérer les symptômes au quotidien.

Le régime alimentaire joue un rôle central. Éviter les aliments gras, consommer des repas petits et fréquents, et prendre des suppléments d’enzymes pancréatiques selon les prescriptions aide à minimiser les symptômes digestifs. L’arrêt de l’alcool et du tabac est impératif pour prévenir l’aggravation de la maladie.

La gestion de la douleur constitue un défi majeur pour de nombreux patients atteints de pancréatite chronique. Cela implique souvent une combinaison de médicaments, de thérapies complémentaires et de techniques de relaxation. Le soutien psychologique peut également aider à faire face à l’impact émotionnel de la maladie chronique. Participer à des groupes de soutien offre un espace d’échange et d’encouragement mutuel, renforçant la capacité des individus à vivre pleinement malgré la maladie.

Foire Aux Questions

La pancréatite est-elle contagieuse ?

Non, la pancréatite n’est absolument pas contagieuse. Elle résulte d’une inflammation interne du pancréas, causée par divers facteurs non transmissibles comme les calculs biliaires, l’alcool ou des problèmes génétiques.

Quels aliments faut-il éviter en cas de pancréatite ?

Les personnes atteintes de pancréatite devraient éviter les aliments riches en graisses saturées et en sucres simples. Cela inclut les fritures, les charcuteries, les pâtisseries, les produits laitiers entiers, l’alcool, et souvent la viande rouge riche en gras. Privilégiez un régime pauvre en graisses, riche en protéines maigres, et en glucides complexes.

Peut-on guérir complètement d’une pancréatite aiguë ?

Oui, de nombreuses personnes guérissent complètement d’une pancréatite aiguë, surtout si elle est légère et que la cause sous-jacente est traitée efficacement (par exemple, retrait des calculs biliaires). Cependant, une pancréatite aiguë sévère peut entraîner des complications et laisser des séquelles.

Quel est le lien entre la pancréatite et le diabète ?

La pancréatite endommage les cellules du pancréas qui produisent l’insuline, l’hormone régulant la glycémie. En cas de dommages importants ou chroniques, le pancréas peut ne plus produire suffisamment d’insuline, entraînant l’apparition d’un diabète (diabète de type 3c ou diabète pancréatogène).

La pancréatite chronique peut-elle se transformer en cancer ?

Oui, la pancréatite chronique constitue un facteur de risque connu pour le développement du cancer du pancréas. L’inflammation chronique et les dommages cellulaires répétés peuvent favoriser des changements anormaux dans les cellules pancréatiques, augmentant ainsi le risque au fil du temps. Un suivi médical régulier s’avère donc essentiel.

Ressources complémentaires

Découvrez AI DiagMe

- N’attendez plus pour prendre en main la compréhension de vos analyses sanguines. Comprenez vos résultats d’analyse de laboratoire en quelques minutes avec notre plateforme aidiagme.fr ; votre santé mérite cette attention particulière !

- Témoignage: ⭐⭐⭐⭐ « J’ai enfin compris mes résultats sanguins rapidement, sans passer des heures à chercher des termes médicaux. C’est un excellent outil pour un premier aperçu. » – Mark, 45 ans, Bilan de santé de routine »