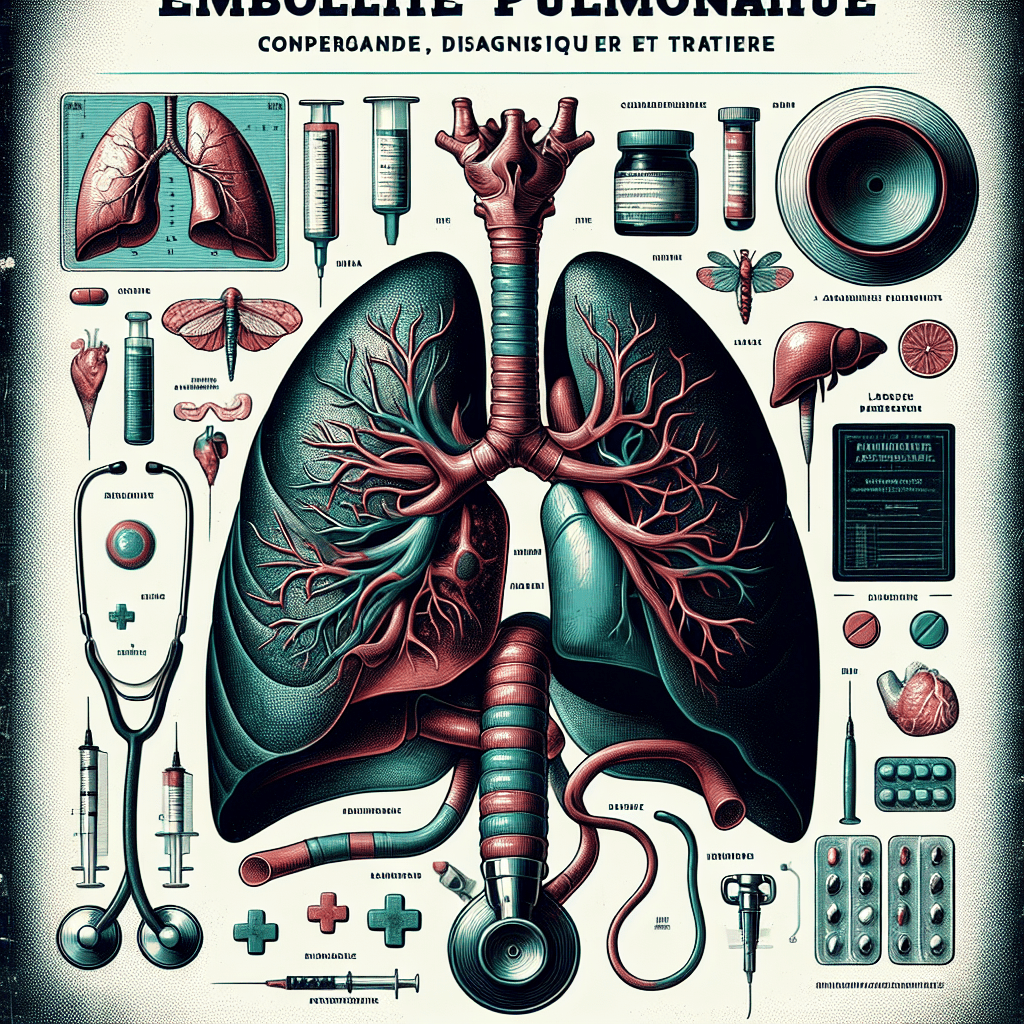

Embolie pulmonaire : comprendre, diagnostiquer et traiter

L’embolie pulmonaire est une urgence médicale qui exige une attention immédiate. Chaque année, cette condition affecte de nombreuses personnes, soulignant l’importance de la reconnaître et de la traiter rapidement. Une embolie pulmonaire survient lorsqu’un caillot sanguin, souvent formé dans une jambe, se déplace vers les poumons et bloque une artère. Le blocage entrave le flux sanguin vers les poumons, ce qui peut entraîner des conséquences graves. Comprendre l’embolie pulmonaire permet une meilleure vigilance et une prise en charge efficace.

Qu’est-ce que l’embolie pulmonaire ?

L’embolie pulmonaire se caractérise par l’obstruction d’une ou plusieurs artères pulmonaires par un corps étranger. Dans la grande majorité des cas, ce corps étranger est un caillot sanguin, appelé embole. Ce caillot provient habituellement d’une thrombose veineuse profonde (TVP) localisée dans les veines profondes des jambes ou du bassin. Le caillot se détache de sa paroi d’origine, voyage à travers la circulation sanguine, passe par le cœur et termine sa course dans les artères pulmonaires. Une fois logé, il bloque partiellement ou entièrement la circulation sanguine vers une partie du poumon. La gravité d’une embolie pulmonaire dépend de la taille du caillot et du nombre d’artères obstruées. Un embole de grande taille peut provoquer un choc et un arrêt cardiaque. Des embolies plus petites peuvent rester asymptomatiques ou causer une détresse respiratoire modérée. La reconnaissance rapide des symptômes est capitale.

Causes et facteurs de risque de l’embolie pulmonaire

Plusieurs facteurs augmentent le risque de développer une thrombose veineuse profonde, précurseur de l’embolie pulmonaire. L’immobilité prolongée représente une cause majeure. Les longs voyages en avion ou en voiture, un alitement prolongé après une chirurgie, ou une maladie grave, peuvent ralentir la circulation sanguine dans les veines, favorisant ainsi la formation de caillots. La chirurgie, particulièrement les interventions orthopédiques comme les remplacements de hanche ou de genou, augmente le risque de coagulation.

Certaines maladies chroniques contribuent également. Le cancer et ses traitements, l’insuffisance cardiaque, les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, et l’obésité sont des facteurs de risque connus. L’âge avancé constitue un facteur. Avec l’âge, le système vasculaire devient moins efficace, augmentant la prédisposition aux caillots. Les troubles de la coagulation sanguine, qu’ils soient génétiques ou acquis, prédisposent à la formation excessive de caillots. Les hormones peuvent aussi jouer un rôle. L’utilisation de contraceptifs oraux ou d’une thérapie hormonale substitutive augmente le risque, surtout en présence d’autres facteurs. Enfin, un antécédent personnel ou familial de thrombose veineuse profonde ou d’embolie pulmonaire signale une susceptibilité accrue.

Symptômes et signes de l’embolie pulmonaire

Les symptômes de l’embolie pulmonaire varient considérablement selon l’étendue de l’obstruction et l’état de santé général du patient. La détresse respiratoire est le symptôme le plus courant. Elle apparaît souvent de manière soudaine, se manifestant par un essoufflement inexpliqué ou une difficulté à respirer, même au repos. Une douleur thoracique aiguë représente aussi un signe fréquent. Cette douleur s’aggrave généralement avec l’inspiration profonde, la toux ou l’effort. On la confond parfois avec un problème cardiaque ou une crise d’angoisse. La toux peut accompagner ces symptômes. Elle est souvent sèche, mais des expectorations teintées de sang peuvent apparaître dans certains cas. Une accélération du rythme cardiaque, appelée tachycardie, est une réaction fréquente du corps pour compenser le manque d’oxygène. Des étourdissements ou une sensation de vertige surviennent parfois, indiquant une diminution de l’apport en oxygène au cerveau.

Dans les cas plus sévères, une perte de conscience est possible. Le membre inférieur d’où le caillot est parti peut présenter des signes de thrombose veineuse profonde. Ces signes incluent une douleur, un gonflement, une rougeur ou une sensation de chaleur dans la jambe. Ces symptômes ne sont pas toujours présents, soulignant la complexité du diagnostic. Il est important de consulter un médecin immédiatement si vous éprouvez l’un de ces symptômes, surtout s’ils apparaissent soudainement.

Diagnostic de l’embolie pulmonaire : Comment la détecte-t-on ?

Le diagnostic de l’embolie pulmonaire repose sur une combinaison d’évaluation clinique, d’examens sanguins et d’imagerie. Le médecin commence par un examen physique et une évaluation des symptômes. Il tient compte des antécédents médicaux et des facteurs de risque. La première étape diagnostique inclut souvent un dosage des D-dimères. Ce test sanguin mesure des fragments de protéine produits lors de la dégradation des caillots. Un résultat négatif rend l’embolie pulmonaire peu probable chez les patients à faible risque. Cependant, un résultat positif ne suffit pas à confirmer le diagnostic, car d’autres conditions peuvent aussi augmenter les D-dimères.

L’électrocardiogramme (ECG) et la radiographie pulmonaire sont souvent réalisés. Ces examens aident à exclure d’autres causes des symptômes, comme une crise cardiaque ou une pneumonie. L’angioscanner pulmonaire est l’examen de référence pour confirmer une embolie pulmonaire. Il implique l’injection d’un produit de contraste et permet de visualiser les artères pulmonaires. Cet examen révèle la présence et la localisation des caillots. Une échographie Doppler des jambes est souvent effectuée en complément. Elle aide à détecter une éventuelle thrombose veineuse profonde, la source fréquente de l’embolie. Dans certains cas, une scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion (V/Q) est utilisée, surtout si le patient ne peut pas recevoir d’injection de produit de contraste. Elle évalue le flux sanguin et la ventilation dans les poumons.

Traitements et prise en charge de l’embolie pulmonaire

Le traitement de l’embolie pulmonaire vise à prévenir l’aggravation du caillot, à dissoudre celui existant et à éviter de nouvelles embolies. La pierre angulaire du traitement est l’anticoagulation. Des médicaments comme l’héparine sont administrés initialement, souvent par injection, pour empêcher le caillot de grossir et de nouveaux caillots de se former. Par la suite, on prescrit des anticoagulants oraux, comme les antivitamines K (AVK) ou les anticoagulants oraux directs (AOD), pour une durée prolongée. Cette durée varie de quelques mois à vie chez certains patients. Les traitements thrombolytiques sont indiqués dans les cas d’embolie pulmonaire sévère.

Ces médicaments puissants dissolvent les caillots sanguins rapidement. On les utilise principalement en présence d’une instabilité hémodynamique, lorsque la vie du patient est en danger. La chirurgie, ou embolectomie pulmonaire, est une option rare. Elle consiste à retirer chirurgicalement le caillot des artères pulmonaires. On la réserve aux situations très critiques où d’autres traitements ont échoué ou sont contre-indiqués. Un filtre de veine cave inférieure peut être inséré chirurgicalement. Ce dispositif métallique est placé dans la veine cave pour empêcher les caillots de remonter des jambes vers les poumons. On le recommande aux patients ne pouvant pas prendre d’anticoagulants. Après l’épisode aigu, un suivi régulier est essentiel. Il permet d’adapter le traitement anticoagulant, de surveiller les éventuelles complications et de prévenir les récidives. Le traitement de la thrombose veineuse profonde sous-jacente est également crucial.

Avancées scientifiques récentes sur l’embolie pulmonaire

La recherche sur l’embolie pulmonaire est très active, bien qu’aucune avancée majeure n’ait été publiée au premier semestre 2025. Les efforts se concentrent actuellement sur l’optimisation des stratégies de stratification du risque pour les patients présentant une embolie pulmonaire. Les scientifiques cherchent à identifier avec plus de précision quels patients nécessitent une approche thérapeutique agressive et quels autres peuvent bénéficier d’une prise en charge ambulatoire sécurisée. Des études explorent l’utilisation de biomarqueurs combinés à des scores cliniques pour affiner cette stratification. Parallèlement, des recherches évaluent de nouvelles molécules anticoagulantes et thrombolytiques, plus spécifiques et avec moins d’effets secondaires, mais elles ne sont pas encore au stade clinique avancé. Le développement de nouvelles techniques d’imagerie pour améliorer la détection des petites embolies périphériques est aussi un axe de recherche.

Prévention de l’embolie pulmonaire : Est-il possible de réduire le risque ?

La prévention de l’embolie pulmonaire passe principalement par la prévention de la thrombose veineuse profonde. L’activité physique régulière joue un rôle important. Bouger les jambes et marcher fréquemment, surtout lors de périodes d’immobilité prolongée, stimule la circulation sanguine. Lors de longs voyages, levez-vous et marchez toutes les deux heures. En cas d’alitement prolongé, réalisez des exercices de flexion-extension des chevilles ou optez pour des bas de compression. Les bas de compression élastiques exercent une pression graduée sur les jambes. Cette pression aide à prévenir la stagnation du sang dans les veines profondes. Ils sont particulièrement utiles en post-opératoire ou en cas de risque élevé.

L’hydratation est également cruciale. Boire suffisamment d’eau permet de maintenir une bonne fluidité sanguine, réduisant ainsi la tendance à la formation de caillots. Pour les personnes à risque élevé, les médecins prescrivent des médicaments anticoagulants. Ces traitements réduisent la capacité du sang à coaguler. On les utilise après certaines chirurgies, lors de cancers actifs, ou chez des patients ayant des antécédents de thrombose. Le maintien d’un poids sain diminue la pression sur les veines et améliore la circulation. Évitez de fumer, car le tabac endommage les vaisseaux sanguins. Enfin, la gestion des maladies chroniques, comme l’insuffisance cardiaque ou le cancer, réduit le risque de complications thrombotiques. Discutez toujours avec votre médecin des stratégies de prévention adaptées à votre situation individuelle.

Vivre avec l’embolie pulmonaire

Vivre avec l’embolie pulmonaire nécessite une bonne compréhension de la maladie et une adhésion au traitement. Le traitement anticoagulant est une composante majeure de la vie après une embolie. Les patients doivent le prendre exactement comme prescrit, souvent pendant plusieurs mois, voire à vie. Un suivi médical régulier accompagne le traitement. Des prises de sang permettent de vérifier l’efficacité et la sécurité des anticoagulants. Le patient doit apprendre à reconnaître les signes de saignement, tels que les ecchymoses inexpliquées ou les saignements des gencives, et à rapporter tout symptôme inhabituel. Il est crucial d’éviter les situations augmentant le risque de saignement, comme certaines activités sportives intenses.

L’activité physique modérée est cependant encouragée. Reprendre une activité physique progressive et adaptée favorise la récupération et améliore la qualité de vie. La surveillance des symptômes est également importante pour prévenir les récidives. Soyez attentif à tout essoufflement nouveau ou douleur thoracique. Un mode de vie sain contribue à la prévention des récidives. Cela inclut une alimentation équilibrée, le maintien d’un poids de forme, et l’arrêt du tabac. Il est important de gérer le stress et de maintenir un bon équilibre émotionnel. Le soutien psychologique ou la participation à des groupes de soutien peuvent être bénéfiques pour faire face aux défis de la maladie. Discutez ouvertement avec votre médecin de toute préoccupation ou question concernant votre traitement ou votre mode de vie.

Foire Aux Questions (FAQ)

L’embolie pulmonaire est-elle héréditaire ?

L’embolie pulmonaire n’est pas directement héréditaire, mais une prédisposition génétique à la thrombose existe. Certaines mutations génétiques augmentent le risque de former des caillots sanguins. Par exemple, la mutation du facteur V Leiden ou du gène de la prothrombine sont des facteurs génétiques. Si des membres de votre famille ont eu des thromboses veineuses profondes ou des embolies pulmonaires, vous pourriez avoir un risque accru. Il est important de consulter un médecin pour une évaluation de votre profil de risque. Cette démarche est particulièrement pertinente si vous avez d’autres facteurs de risque comme l’immobilité prolongée ou une intervention chirurgicale.

Peut-on guérir complètement d’une embolie pulmonaire ?

Oui, de nombreuses personnes guérissent complètement d’une embolie pulmonaire. Le traitement anticoagulant permet au corps de dissoudre le caillot et de rétablir le flux sanguin dans les poumons. Le traitement prévient également la formation de nouveaux caillots. Dans certains cas, particulièrement les embolies massives ou récurrentes, des complications à long terme peuvent survenir. Ces complications incluent l’hypertension pulmonaire chronique thromboembolique (HPTEC). L’HPTEC se caractérise par une augmentation de la pression dans les artères pulmonaires. Cependant, un diagnostic et un traitement rapides améliorent considérablement les chances de récupération complète.

Quels sont les risques de récidive après une embolie pulmonaire ?

Le risque de récidive après une embolie pulmonaire existe et varie. Il dépend de plusieurs facteurs, notamment de la cause initiale de l’embolie. Si l’embolie est survenue sans facteur de risque identifiable (idiopathique), le risque de récidive est plus élevé. Un traitement anticoagulant prolongé réduit considérablement ce risque. La présence de facteurs de risque persistants, comme le cancer ou certains troubles de la coagulation, augmente également le risque de récidive. Le respect scrupuleux du traitement anticoagulant et le suivi médical régulier sont essentiels pour minimiser ce risque. Discutez avec votre médecin des mesures adaptées à votre situation.

L’embolie pulmonaire peut-elle être asymptomatique ?

Oui, l’embolie pulmonaire peut être asymptomatique, surtout si le caillot est petit et n’obstrue qu’une petite artère. Les symptômes dépendent de la taille du caillot et de l’étendue de l’obstruction. Une petite embolie peut passer inaperçue, ou simplement provoquer un léger essoufflement à l’effort. Cependant, même une embolie apparemment mineure nécessite une évaluation médicale pour éviter des complications futures. Les embolies pulmonaires asymptomatiques sont parfois découvertes fortuitement lors d’examens d’imagerie réalisés pour d’autres raisons.

Quelles sont les séquelles possibles après une embolie pulmonaire ?

Les séquelles après une embolie pulmonaire varient en fonction de la gravité de l’épisode et de la rapidité du traitement. Dans la majorité des cas, il n’y a pas de séquelles à long terme. Cependant, certains patients peuvent développer une hypertension pulmonaire chronique thromboembolique (HPTEC). Cette complication est rare, mais grave, et survient lorsque les caillots ne se dissolvent pas complètement et bloquent de manière persistante les artères pulmonaires. Les symptômes incluent un essoufflement progressif à l’effort. D’autres séquelles peuvent inclure une intolérance à l’effort liée à une fonction pulmonaire réduite ou des symptômes persistants de fatigue. Un suivi médical régulier aide à détecter et gérer ces complications précocement.

Ressources complémentaires

Découvrez AI DiagMe

- N’attendez plus pour prendre en main la compréhension de vos analyses sanguines. Comprenez vos résultats d’analyse de laboratoire en quelques minutes avec notre plateforme aidiagme.fr ; votre santé mérite cette attention particulière !

- Témoignage: ⭐⭐⭐⭐ « J’ai enfin compris mes résultats sanguins rapidement, sans passer des heures à chercher des termes médicaux. C’est un excellent outil pour un premier aperçu. » – Mark, 45 ans, Bilan de santé de routine »

Vous aimerez aussi

Revue d'étude sur l'amylose AL et Daratumumab : survie au stade IIIb

Revue d'étude sur thérapie génique drépanocytose : quels patients éligibles ?

Revue d'étude sur la thérapie génique drépanocytose : critères de sélection