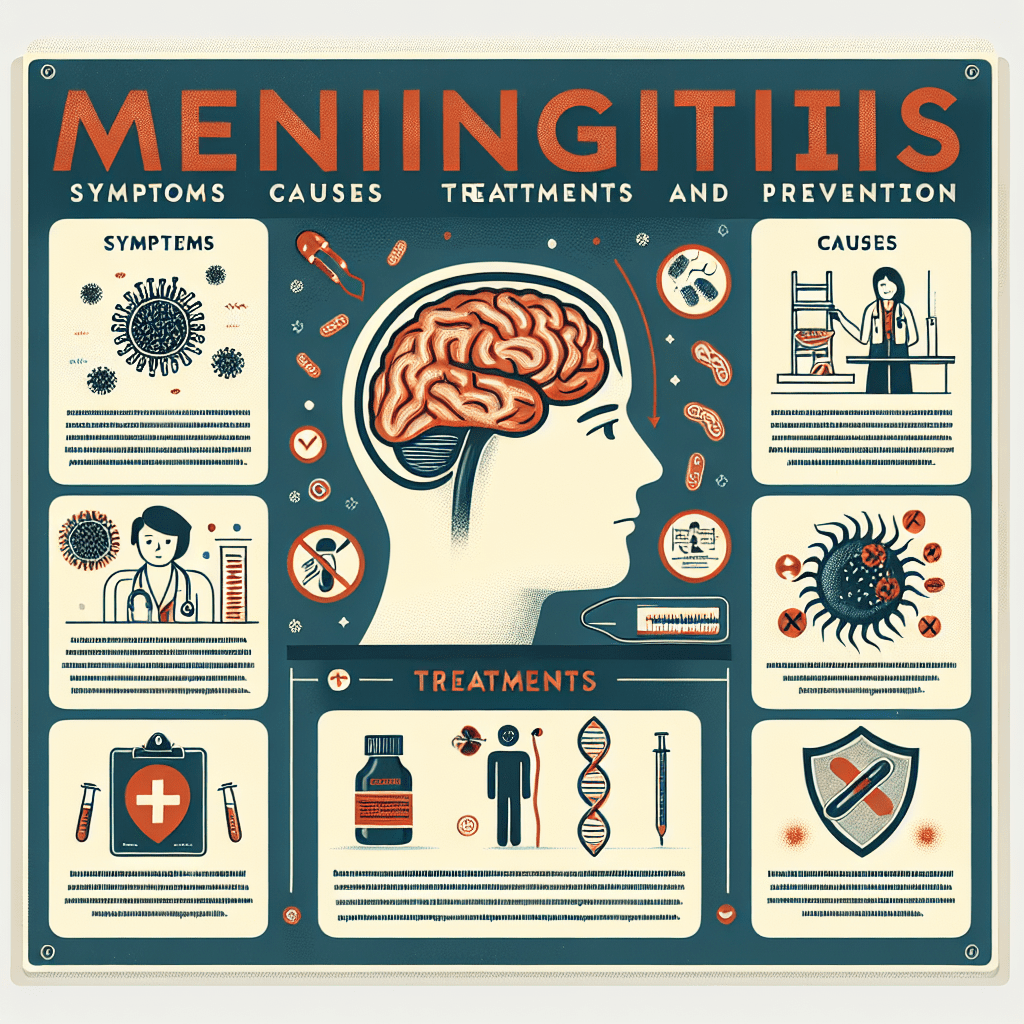

Méningite : Symptômes, Causes, Traitements et Prévention

La méningite provoque une inflammation des méninges, les membranes protectrices qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Cette affection peut avoir des conséquences graves, voire fatales, sans intervention rapide.

Différents agents pathogènes tels que des bactéries, des virus, des champignons ou des parasites causent la méningite. Une détection précoce améliore significativement le pronostic. Comprendre ses causes, ses symptômes et ses traitements aide à mieux gérer cette urgence médicale. La vaccination représente un moyen efficace de prévenir certaines formes de la maladie.

Qu’est-ce que la méningite ?

La méningite représente une inflammation des méninges, ces trois couches de tissu protégeant le cerveau et la moelle épinière. Elle survient lorsque des micro-organismes infectent le liquide céphalorachidien (LCR), baignant et nourrissant le système nerveux central. Le corps réagit à cette infection, déclenchant ainsi l’inflammation.

Les médecins distinguent plusieurs types de méningite selon l’agent causal. La méningite bactérienne constitue la forme la plus grave. Elle évolue rapidement et peut entraîner des séquelles neurologiques permanentes, ou même la mort, si le traitement n’intervient pas promptement. Les bactéries responsables incluent Neisseria meningitidis (méningocoque), Streptococcus pneumoniae (pneumocoque) et Haemophilus influenzae type b (Hib).

La méningite virale est plus fréquente. Elle présente généralement une évolution plus bénigne. Les entérovirus, les virus de l’herpès et le virus des oreillons comptent parmi les causes courantes. Habituellement, cette forme guérit spontanément sans traitement spécifique grave.

Les formes fongiques et parasitaires sont plus rares. Elles affectent principalement les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Elles nécessitent un traitement antifongique ou antiparasitaire spécifique.

Causes et Facteurs de Risque de la Méningite

Plusieurs causes différentes peuvent déclencher une méningite. Les agents infectieux constituent largement la cause principale. Voici un aperçu détaillé des facteurs impliqués :

Causes infectieuses

- Bactéries : Les bactéries Neisseria meningitidis (méningocoque), Streptococcus pneumoniae (pneumocoque) et Haemophilus influenzae type b (Hib) sont les principales responsables des méningites bactériennes. Ces bactéries se transmettent par contact étroit avec des gouttelettes respiratoires, comme la toux ou les éternuements.

- Virus : De nombreux virus peuvent provoquer une méningite virale. Les entérovirus (qui incluent les poliovirus et les coxsackievirus) sont les plus communs. D’autres virus comme ceux des oreillons, de la rougeole, de la grippe, de l’herpès ou du VIH peuvent également être impliqués. Les virus se propagent par contact direct ou indirect.

- Champignons : Plus rarement, des infections fongiques peuvent provoquer des méningites, notamment chez les personnes immunodéprimées. Cryptococcus neoformans est un exemple fréquent.

- Parasites : Encore plus rares, certaines infections parasitaires peuvent conduire à une méningite, par exemple l’amibiase.

Facteurs de risque

- Âge : Les nourrissons, les jeunes enfants et les adolescents présentent un risque plus élevé de méningite bactérienne. Les jeunes adultes vivant en communauté (universités, casernes) sont également plus exposés aux méningites méningococciques.

- Système immunitaire affaibli : Les personnes ayant un système immunitaire compromis (atteintes du VIH/SIDA, suivant un traitement immunosuppresseur, ou diabétiques) sont plus vulnérables aux formes rares de méningite.

- Environnement communautaire : La vie en collectivité augmente le risque de transmission des agents infectieux.

- Vaccination : L’absence de vaccination contre les agents pathogènes courants constitue un facteur de risque majeur.

- Traumatismes crâniens ou chirurgies : Ces événements peuvent créer des voies d’accès pour les micro-organismes.

Symptômes et Signes de la Méningite

Les symptômes de la méningite apparaissent brutalement. Ils peuvent varier en intensité et en spécificité selon le type de méningite et l’âge du patient. Il faut surveiller ces signes attentivement et consulter un médecin rapidement.

Symptômes communs chez l’adulte et l’enfant

- Fièvre élevée : Une augmentation soudaine de la température corporelle constitue un signe fréquent.

- Maux de tête intenses : Les céphalées persistent et s’intensifient souvent.

- Raideur de la nuque : Le patient éprouve des difficultés à fléchir la tête vers la poitrine. Ce symptôme caractéristique peut être difficile à détecter chez les très jeunes enfants.

- Confusion ou altération de l’état mental : Le patient présente désorientation, somnolence ou irritabilité.

- Sensibilité à la lumière (photophobie) : La lumière vive provoque une gêne oculaire.

- Nausées et vomissements : Ces troubles digestifs accompagnent fréquemment la maladie.

- Éruption cutanée (pétéchies ou purpura) : Une éruption de petits points rouges ou violets qui ne disparaissent pas sous la pression peut apparaître, surtout en cas de méningite méningococcique. Il s’agit d’un signe d’urgence extrême.

Symptômes spécifiques chez les nourrissons

Les bébés et les jeunes enfants manifestent des signes moins typiques. Il faut chercher les suivants :

- Irritabilité excessive ou pleurs inconsolables.

- Faible appétit ou refus de s’alimenter.

- Somnolence inhabituelle ou léthargie.

- Fontanelle bombée : Un renflement au niveau du point mou sur le crâne du bébé.

- Rigidité du corps ou mouvements spastiques.

Dans tous les cas, l’apparition de ces symptômes, surtout en combinaison, impose une consultation médicale d’urgence. De cette manière, le médecin peut un diagnostic rapide et initier un traitement précoce. Réduisez ainsi les risques de complications graves.

Diagnostic de la Méningite

Le diagnostic de la méningite repose sur une évaluation clinique approfondie et des examens complémentaires. Un processus rapide améliore considérablement le pronostic, surtout pour la forme bactérienne.

Examen clinique

Le médecin examine le patient, recherchant les signes et symptômes caractéristiques. Il teste la raideur de la nuque (signes de Kernig et Brudzinski). Il évalue aussi l’état neurologique pour détecter toute altération.

Ponction lombaire

La ponction lombaire (PL) constitue l’examen clé pour diagnostiquer la méningite. Le médecin prélève un échantillon de liquide céphalorachidien (LCR) entre deux vertèbres lombaires. Le LCR est ensuite envoyé au laboratoire pour analyse. Il recherche les éléments suivants :

- Numération et formule cellulaire : Un nombre élevé de globules blancs dans le LCR suggère une inflammation. Le type de cellules (neutrophiles pour les bactéries, lymphocytes pour les virus) oriente le diagnostic.

- Analyse biochimique : Les niveaux de glucose et de protéines dans le LCR aident également. Une faible glycémie et des protéines élevées orientent vers une méningite bactérienne.

- Culture bactérienne et virale : Les techniciens essayent de cultiver les bactéries ou les virus du LCR pour identifier l’agent pathogène spécifique. Ce test est essentiel pour cibler le traitement.

- Tests PCR : Les tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) détectent le matériel génétique des virus ou bactéries, offrant un diagnostic rapide et précis.

Autres examens complémentaires

- Analyses sanguines : Une numération formule sanguine (NFS) peut montrer des signes d’infection. Des marqueurs inflammatoires (protéine C réactive) sont également mesurés.

- Imagerie cérébrale : Le médecin peut réaliser un scanner cérébral (TDM) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM). Il cherche des signes de complications comme un œdème cérébral, des abcès ou des hydrocéphalies. Il s’agit d’un examen non systématique. Les médecins le prescrivent uniquement d’une manière indiquée pour la ponction lombaire ou de suspicion de complications.

Le professionnel de santé débute le traitement dès la suspicion diagnostiquée de méningite bactérienne, sans attendre les résultats de la culture. Cela permet une prise en charge rapide.

Traitements et Prise en Charge de la Méningite

Le traitement et la prise en charge de la méningite dépendent fortement de sa cause. Une intervention médicale rapide est cruciale, surtout pour la forme bactérienne, afin d’optimiser le pronostic et minimiser les complications.

Méningite bactérienne

Les patients atteints de méningite bactérienne nécessitent généralement une hospitalisation immédiate. Le traitement implique des antibiotiques par voie intraveineuse. Le choix de l’antibiotique dépend du type de bactérie identifiée et de sa sensibilité. Souvent, les médecins administrent un traitement empirique à large spectre avant la confirmation de l’agent pathogène par les cultures. Ils l’ajustent une fois les résultats disponibles. La durée du traitement varie, généralement entre 7 et 21 jours.

En complément des antibiotiques, les médecins peuvent administrer des corticoïdes (dexaméthasone) pour réduire l’inflammation et l’œdème cérébral. Le patient reçoit également un traitement symptomatique pour la fièvre, les douleurs et les vomissements. Une surveillance attentive de l’état neurologique est essentielle tout au long de l’hospitalisation.

Méningite virale

La méningite virale suit généralement une évolution plus bénigne. Elle ne nécessite souvent aucun traitement spécifique. Le traitement vise principalement à soulager les symptômes. Le patient reçoit des antalgiques pour les maux de tête, des antipyrétiques pour la fièvre, et un repos suffisant. Dans certains cas, si un virus spécifique comme l’herpès est identifié, un antiviral comme l’aciclovir peut être prescrit. La guérison intervient le plus souvent en une ou deux semaines.

Méningite fongique et parasitaire

Ces formes rares de méningite nécessitent des traitements spécifiques. La méningite fongique est traitée avec des antifongiques par voie intraveineuse, souvent sur une longue durée. Les méningites parasitaires impliquent l’utilisation de médicaments antiparasitaires. Le pronostic varie largement selon le parasite impliqué et l’état immunitaire du patient.

Suivi et complications

Après un épisode de méningite, un suivi médical est souvent nécessaire. Il permet de détecter et de gérer les complications potentielles. Celles-ci incluent une perte auditive, des troubles neurologiques, des problèmes d’apprentissage, ou de l’épilepsie, en particulier après une méningite bactérienne sévère.

Avancées Scientifiques Récentes sur la Méningite

La recherche sur la méningite poursuit son intense activité. Cependant, aucune avancée majeure n’a été publiée au premier semestre 2025. Les efforts des scientifiques se concentrent actuellement sur plusieurs pistes prometteuses, notamment l’optimisation des stratégies vaccinales et le développement de techniques de diagnostic plus rapides.

Les chercheurs explorent de nouveaux adjuvants pour les vaccins existants. Ils souhaitent prolonger la durée de protection et élargir la couverture des souches bactériennes. Ils développent également des vaccins multivalents capables de protéger contre plusieurs types de méningocoques ou de pneumocoques en une seule administration. Ces avancées pourraient simplifier les calendriers vaccinaux et améliorer l’observance dans les populations vulnérables.

Dans le domaine du diagnostic, l’accent est mis sur des tests rapides au lit du malade (Point-of-Care Testing, POCT). Ces tests permettraient une identification ultra-rapide de l’agent pathogène, ouvrant la voie à une instauration encore plus précoce du traitement ciblé. Les analyses génomiques sont également explorées pour la détection simultanée de plusieurs agents infectieux avec une grande précision. Ces outils pourraient transformer la prise en charge initiale des cas suspects de méningite partout dans le monde.

Prévention de la Méningite : Est-il possible de réduire le risque ?

Oui, il est tout à fait possible de réduire considérablement le risque de contracter la méningite. La prévention repose principalement sur la vaccination et l’adoption de bonnes pratiques d’hygiène.

Vaccination

La vaccination représente la méthode la plus efficace pour prévenir certaines formes graves de méningite. Plusieurs vaccins sont disponibles :

- Vaccin contre les méningocoques : Il protège contre les souches de Neisseria meningitidis (A, C, W, Y, B). Il est recommandé pour les nourrissons, les adolescents et certains groupes à risque.

- Vaccin contre les pneumocoques : Il protège contre Streptococcus pneumoniae. Il est inclus dans le calendrier vaccinal des nourrissons et recommandé pour les personnes âgées, ainsi que les individus atteints de maladies chroniques.

- Vaccin contre Haemophilus influenzae type b (Hib) : Il fait partie des vaccinations infantiles de routine. Il a fortement réduit l’incidence de la méningite à Hib chez les enfants.

- Autres vaccins : Les vaccins contre la rougeole, les oreillons et la varicelle réduisent également le risque de méningite virale associée à ces maladies.

Il est essentiel de suivre les recommandations du calendrier vaccinal national pour soi-même et ses enfants.

Mesures d’hygiène

Les gestes barrières quotidiens aident également à limiter la propagation des germes causant la méningite :

- Lavage fréquent des mains : Utilisez du savon et de l’eau, ou un désinfectant pour les mains à base d’alcool, surtout après avoir toussé, éternué, ou avant de manger.

- Couvrir la bouche et le nez : Faites-le en cas de toux ou d’éternuements, idéalement avec un mouchoir jetable ou dans le pli du coude.

- Éviter le partage d’objets personnels : Ne partagez pas les ustensiles de cuisine, les brosses à dents, les rouges à lèvres, ou les cigarettes.

- Éviter les contacts étroits : Limitez les contacts avec les personnes malades.

Gestion des contacts

En cas de méningite bactérienne dans l’entourage, les autorités sanitaires recommandent souvent un traitement préventif par antibiotiques (prophylaxie) pour les contacts étroits. Il vise à empêcher la propagation de l’infection.

Vivre avec la Méningite

Vivre avec la méningite peut signifier des réalités très différentes selon la gravité de l’épisode et l’éventuelle persistance de séquelles. Une bonne compréhension des aspects post-méningite aide à mieux gérer ses effets.

Récupération après une méningite aiguë

Après une méningite virale bénigne, la plupart des patients récupèrent complètement sans séquelles à long terme. La fatigue peut persister pendant quelques semaines. Dans le cas d’une méningite bactérienne, la période de récupération est souvent plus longue et plus complexe. Le patient nécessite une réhabilitation intensive.

Gestion des séquelles potentielles

La méningite bactérienne peut entraîner des séquelles à long terme chez certains patients, en particulier les enfants. Celles-ci incluent :

- Perte auditive : Souvent partielle, elle peut nécessiter un appareillage ou, dans les cas sévères, un implant cochléaire. Des tests auditifs de suivi sont essentiels.

- Troubles neurologiques : Cela peut prendre la forme de céphalées chroniques, de crises d’épilepsie, ou de déficits moteurs. Un suivi neurologique régulier avec un spécialiste s’avère nécessaire.

- Difficultés d’apprentissage et troubles cognitifs : Chez les enfants, la méningite peut affecter la concentration, la mémoire ou les capacités d’apprentissage. Un soutien pédagogique et une évaluation neuropsychologique peuvent être nécessaires.

- Problèmes émotionnels et comportementaux : Les survivants peuvent éprouver de l’anxiété, de la dépression ou des changements de comportement. Un accompagnement psychologique ou psychiatrique peut apporter un soutien précieux.

Soutien et ressources

Des groupes de soutien aux patients et à leurs familles fournissent des informations précieuses. Ils offrent un espace d’échange pour partager les expériences et les stratégies d’adaptation. Les associations dédiées à la méningite proposent également des ressources éducatives et un plaidoyer pour la prévention et la recherche.

Une bonne communication avec l’équipe médicale, une adhésion au plan de suivi, et un accès aux services de réadaptation et de soutien sont essentiels. Ils assurent la meilleure qualité de vie possible après la méningite.

Foire Aux Questions (FAQ)

La méningite est-elle contagieuse ?

Oui, certaines formes de méningite sont contagieuses. La méningite bactérienne (en particulier la méningite méningococcique et pneumococcique) et la méningite virale peuvent se transmettre par contact étroit avec les gouttelettes respiratoires d’une personne infectée (toux, éternuements, baisers). D’autres formes, comme la méningite fongique, ne se transmettent pas de personne à personne.

Peut-on attraper la méningite à partir d’une otite ou d’une sinusite ?

Oui, une otite ou une sinusite grave et non traitée peut, dans de rares cas, évoluer vers une méningite. Les bactéries responsables de ces infections locales peuvent se propager aux méninges. La gestion rapide et efficace de ces infections réduit ce risque.

Quelles sont les chances de survie à la méningite ?

Les chances de survie varient considérablement selon le type de méningite et la rapidité du traitement. La méningite virale est généralement bénigne et presque toujours sans conséquences graves. La méningite bactérienne représente une urgence. Avec un traitement rapide, le taux de survie est élevé, mais environ 10% des cas demeurent mortels et des séquelles (perte auditive, lésions cérébrales) surviennent chez 10% à 20% des survivants.

Un adulte peut-il attraper la méningite après avoir été vacciné enfant ?

Oui, cela reste possible, mais le risque diminue fortement. Les vaccins offrent une excellente protection contre les souches spécifiques qu’ils ciblent. Cependant, la vaccination ne couvre pas toutes les souches bactériennes possibles ni tous les virus pouvant causer la méningite. Un adulte vacciné est donc moins à risque, mais pas entièrement immunisé contre toutes les formes de la maladie.

Comment se protéger de la méningite si quelqu’un de mon entourage l’a attrapée ?

Si un proche développe une méningite, contactez immédiatement un médecin. Pour la méningite bactérienne, les contacts étroits reçoivent souvent une prophylaxie antibiotique pour prévenir l’infection. Appliquez des mesures d’hygiène strictes (lavage de mains, éviter le partage d’objets) et surveillez tout symptôme.

Ressources complémentaires

Découvrez AI DiagMe

- N’attendez plus pour prendre en main la compréhension de vos analyses sanguines. Comprenez vos résultats d’analyse de laboratoire en quelques minutes avec notre plateforme aidiagme.fr ; votre santé mérite cette attention particulière !

- Témoignage: ⭐⭐⭐⭐ « J’ai enfin compris mes résultats sanguins rapidement, sans passer des heures à chercher des termes médicaux. C’est un excellent outil pour un premier aperçu. » – Mark, 45 ans, Bilan de santé de routine »

Vous aimerez aussi

Spondylarthrite ankylosante : définition, causes et traitements

Cancer de l'ovaire : Comprendre, Diagnostiquer, Traiter

Pancréatite : comprendre l'inflammation du pancréas